■周桂梅

在我童年记忆里,农村最繁重的劳动,莫过于“三夏”收麦季节。

那个时候,学校已经提前放假,我们的任务是挎着篮子排着长队拾麦穗,拾到的麦穗全部交到麦场上充公,这叫义务劳动。

记得有一天,我和几位小伙伴挎着满满的一篮麦穗,把它倒在麦场上,然后在上面翻跟头,尽情地玩耍。

这时,生产队长吆喝着让我们站在一边去,要么回家喝水,要么赶紧下地拾麦穗,我们几个不听,偏躲在一旁偷偷观看怎样打场、碾场。

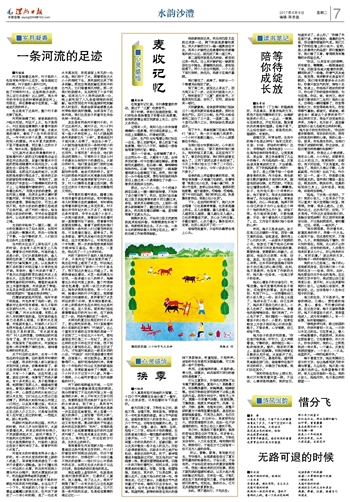

偌大一个场地,全部铺满了麦子,这边两头牛一组,大概有十几组,由饲养员赶着一对牛拉着石磙在碾场。麦穗被阳光暴晒后,经石磙一碾,噼啪噼啪阵阵作响。石磙“吱吱扭扭”一路高歌着将麦头全部碾在下面。突然,我们看见一头牛准备拉屎,责任专极强的饲养员马上提过来一个粪桶接住了牛粪——看来还是挺讲卫生的。

那边,七八个人一组,个个把绳子绑在石磙上一圈一圈的旋转着,不知转了多少圈才停下。然后,组员们各自拿起三股叉挑起厚厚的麦子把它翻过来,奇怪,原来用石磙碾过后,上面的一层麦头都被碾掉了,翻过来后又浮出一层麦头,然后再拉着石磙碾一遍,直到碾得看不见麦头为止。

稍微休息后,开始用三股叉把麦秸挑起来轻轻抖散,将颗颗麦粒抖落下面,将麦秸再挑出去。不大一会,一条长长的麦秸垛像火车箱立在边上,剩下的后续工作做得很细致。

将碎麦秸掠出来,然后用四股叉在挑出来放一边,剩下的就是麦糠和麦粒。用大木锨把它们一趟一趟聚拢在中央,再用小木锨把这些裹着籽粒的麦糠堆积成小山丘,就完成了第一道工序。

第二道程序就是见风扬场,感觉刮过来一阵风,马上用木锨铲起一锨麦使劲往空中抛去,麦糠顺风刮走,麦粒轻轻落下。两个人往空中抛洒,一个人在下面打掠籽,扬完后,将麦子在摊开暴晒。

我们看完了、疯够了,被家长一个个揪着耳朵拖回了家。

到了第二年,就没这么幸运了,因为我又长了一岁,这在农村就是小大人了。特别是到了“三夏”麦收季节,不能再到处乱跑、贪玩了,否则,就会招来一顿打。

天刚蒙蒙亮,母亲就带领我们姐妹三个一起来到麦田里准备割麦。那时还是生产队,实行工分制。生产队长给母亲和二姐分了三十垄,一垄麦二厘,三十垄可以得六工分,我和妹妹负责送茶送水。

到了中午,我拿起镰刀在地头帮她们“接头”,我一次只能割几根麦秆,一个小时只能割三毫分,一不小心就要割住手指头。

当我们母女快要接头时,心中都无比高兴。母亲说:“要不是你和我们接头,我和你姐又累又渴,实在坚持不下去了,看见你在前面,我们很快就看见地头了,三两下就把这麦子给报销了。今天上午我们母女三个挣了二十四分,下午再挣二十多分,今年一定多分几十斤麦子。”

母亲的脸上洋溢着自豪的笑容,我帮母亲抱着一大堆镰刀往家赶。走着唱着“我是公社小社员,手拿小镰刀呀,身背小竹篮来,放学以后去劳动,割草积肥拾麦穗,越干越喜欢。哎嗨嗨、哎嗨嗨,贫下中农好品质,我们牢牢记心间,热爱集体爱劳动,我是公社小社员”。

下午,在老师的带领下,我们大声合唱着“公社是棵常青藤,社员都是藤上的瓜。瓜儿连着藤,藤儿连着瓜。藤儿越肥瓜儿越甜,藤儿越壮瓜儿越大。公社的青藤连万家,齐心合力种庄稼。手勤庄稼好,心齐力量大。集体经济大发展,社员心里乐开了花……”

每每想起童年,兴奋和乐趣便会涌上心头。