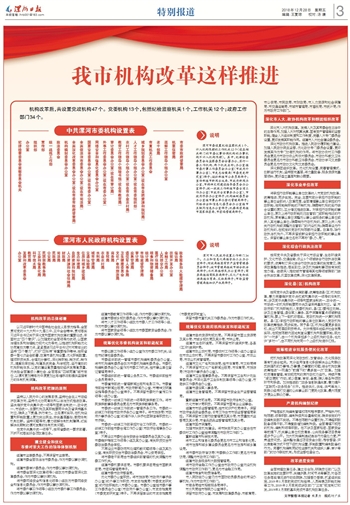

中共漯河市委机构设置表

纪律检查委员会监察委员会机关

办公室

组织部

宣传部

统一战线工作部

政法委员会

机构编制委员会办公室

全面深化改革委员会办公室(设在市委市政府督查局)

全面依法治市委员会办公室(设在市司法局)

国家安全委员会办公室(设在市委办公室)

网络安全和信息化委员会办公室

外事工作委员会办公室(设在市委办公室)

审计委员会办公室(设在市审计局)

教育工作领导小组秘书组(设在市教育局)

农村工作领导小组办公室(设在市农业农村局)

人才工作领导小组办公室(设在市委组织部)

城乡规划委员会办公室(设在市自然资源和规划局)

市直机关工作委员会

老干部局

巡察工作领导小组办公室

机要保密局

市委市政府督查局

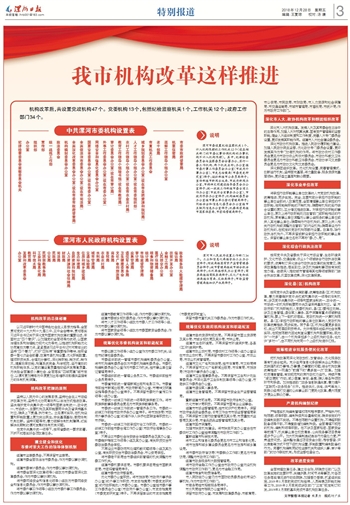

漯河市人民政府机构设置表

办公室

发展和改革委员会

教育局

科学技术局

工业和信息化局

民族宗教事务局

公安局

民政局

司法局

财政局

人力资源和社会保障局

自然资源和规划局

生态环境局

住房和城乡建设局

交通运输局

城市管理局

水利局

农业农村局

畜牧局

商务局

文化广电和旅游局

卫生健康委员会

退役军人事务局

应急管理局

审计局

市场监督管理局

统计局

粮食和物资储备局

医疗保障局

人民防空办公室

金融工作局

扶贫开发办公室

信访局

政务服务和大数据管理局

说明

漯河市委设置纪检监察机关1个,计入机构限额的工作机关12个(设在相关部门的市委议事协调机构的办事机构不计入机构限额)。其中,纪律检查委员会与监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称;办公室挂市委外事工作委员会办公室(市政府外事办公室)、市史志档案局(市委党史研究室)牌子;组织部挂市公务员局牌子;宣传部挂市新闻出版局、市政府新闻办公室、市精神文明建设指导委员会办公室牌子;统一战线工作部挂市委台湾工作办公室(市政府台湾事务办公室)、市政府侨务办公室牌子;机构编制委员会办公室挂市事业单位登记管理局牌子;网络安全和信息化委员会办公室挂市互联网信息办公室牌子;机要保密局挂市国家保密局、市密码管理局牌子。

说明

漯河市人民政府设置工作部门34个。工业和信息化局挂食品工业办公室牌子;财政局挂国有资产监督管理委员会牌子;城市管理局挂城市综合执法局牌子;水利局挂移民办公室牌子;商务局挂招商服务局牌子;文化广电和旅游局挂体育局、文物局牌子;市场监督管理局挂知识产权局牌子。

机构改革的总体部署

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,贯彻落实习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述,牢固树立“四个意识”,以加强党的全面领导为统领,以国家治理体系和治理能力现代化为导向,以推进机构职能优化协同高效为着力点,紧紧围绕习近平总书记对河南做出的坚持“四个着力”、打好“四张牌”等重要指示精神,按照省委十届七次全会部署,改革市县机构设置,优化职能配置,理顺职责关系,合理划分事权,深化转职能、转方式、转作风,提高效率效能,构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系,以党的建设高质量推动经济发展高质量,为决胜全面建成小康社会、全面落实“四城同建”城市定位、以漯河更加精彩为中原更加出彩增添浓彩提供坚强有力的体制机制保障。

机构改革把握的原则

坚持以人民为中心的发展思想,坚持社会主义市场经济改革方向,坚持优化协同高效和以法治方式推进改革。坚决维护党中央集中统一领导和国家法制统一、政令统一、市场统一,主要机构及其职能要同中央及省保持基本对应,确保上下贯通、执行有力。立足漯河实际,在机构设置和职能配置上更加突出民生,夯实基层基础,鼓励体制机制创新。坚持问题导向,着力破解体制机制障碍,切实解决长期制约漯河发展的体制机制问题。

在党中央集中统一领导下,按照省委统一要求部署,不折不扣落实好各项改革任务。

建立健全和优化

市委对重大工作的领导体制机制

组建市监察委员会,不再保留市监察局。

组建市委全面依法治市委员会,作为市委议事协调机构。

组建市委审计委员会,作为市委议事协调机构。

将市委全面深化改革领导小组改为市委全面深化改革委员会,作为市委议事协调机构。

将市委网络安全和信息化领导小组改为市委网络安全和信息化委员会,作为市委议事协调机构。

将市委外事工作领导小组改为市委外事工作委员会,作为市委议事协调机构。

组建市委教育工作领导小组,作为市委议事协调机构。

组建市委城乡规划委员会,作为市委议事协调机构。

将市人才工作领导小组改为市委人才工作领导小组,作为市委议事协调机构。

将市国家安全领导小组改为市委国家安全委员会,作为市委议事协调机构。

统筹优化市委机构设置和职能配置

市委巡察工作领导小组办公室作为市委工作机关,设在市纪律检查委员会。

市委组织部统一管理市委机构编制委员会办公室。将市机构编制委员会改为市委机构编制委员会。市委机构编制委员会办公室作为市委工作机关,挂市事业单位登记管理局牌子。

市委组织部统一管理公务员工作。市委组织部挂市公务员局牌子。

市委宣传部统一管理新闻出版和电影工作。市委宣传部挂市新闻出版局、市政府新闻办公室、市精神文明建设指导委员会办公室牌子。不再保留市委对外宣传工作领导小组办公室。

市委统一战线工作部统一领导民族宗教工作。将市民族宗教事务委员会更名为市民族宗教事务局。

市委统一战线工作部统一管理侨务工作。市委统一战线工作部挂市政府侨务办公室牌子。将市旅游局(市政府外事侨务办公室)的海外华人华侨社团联谊等职责划入市侨联。

市委统一战线工作部承担对台工作职责。市委统一战线工作部挂市委台湾工作办公室(市政府台湾事务办公室)牌子。

不再设立市委社会治安综合治理委员会及其办公室、市委维护稳定工作领导小组及其办公室,有关职责交由市委政法委员会承担。

不再设立市委防范和处理邪教问题领导小组及其办公室,有关职责交由市委政法委员会、市公安局承担。

将市委老干部局由市委组织部管理的机关调整为市委工作机关。

组建市委机要保密局。市委机要保密局挂市国家保密局、市密码管理局牌子。

组建市委市政府督查局。

优化市委办公室职责。将市旅游局(市政府外事侨务办公室)的外事工作职责、市史志档案局(市委党史研究室)的行政职能划入市委办公室。市委办公室挂市委外事工作委员会办公室(市政府外事办公室)、市史志档案局(市委党史研究室)牌子。不再保留单设的市史志档案局(市委党史研究室)。

保留市委市直机关工作委员会,作为市委工作机关。

统筹优化市政府机构设置和职能配置

组建市自然资源和规划局。不再保留市国土资源局及其分局、市城乡规划局及其分局、市林业局。

组建市生态环境局。不再保留市环境保护局、各县(区)环境保护局。

组建市农业农村局,市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局。不再保留市委农村工作办公室、市农业局、市农业机械管理局。

组建市文化广电和旅游局,挂市体育局、市文物局牌子。不再保留市文化广电新闻出版局、市体育局、市旅游局(市政府外事侨务办公室)。

组建市卫生健康委员会。不再保留市卫生和计划生育委员会、市深化医疗卫生体制改革领导小组办公室、市老龄工作委员会办公室。

组建市退役军人事务局。

组建市应急管理局。不再保留市安全生产监督管理局。

重新组建市司法局。不再保留市政府法制办公室。

优化市审计局职责。不再保留市国有企业监事会。

组建市市场监督管理局,挂市知识产权局牌子。保留市政府食品安全委员会,日常工作由市市场监督管理局承担。不再保留市工商行政管理局及其分局、市质量技术监督局及其分局、市食品药品监督管理局及其分局。

组建市医疗保障局。

加强市扶贫机构建设。将市扶贫开发办公室由在市委农村工作办公室挂牌调整为市政府工作部门。

重新组建市科学技术局。

将市工业和信息化委员会更名为市工业和信息化局。

将市住房和城乡建设委员会更名为市住房和城乡建设局。

将市委市政府信访局(市委群众工作部)更名为市信访局,调整为市政府工作部门。

组建市政务服务和大数据管理局。

将市政府金融工作办公室由市政府办公室内设机构调整为市政府工作部门,更名为市金融工作局。

组建市粮食和物质储备局。

市人民防空办公室仍为市国防动员委员会的常设办事机构,作为市政府工作部门。

市商务局挂市招商服务局牌子。

市水利局挂市移民办公室牌子。

保留市政府办公室、市发展和改革委员会、市教育局、市公安局、市民政局、市财政局、市人力资源和社会保障局、市交通运输局、市城市管理局、市畜牧局、市统计局,作为市政府工作部门。

深化市人大、政协机构改革和群团组织改革

深化市人大机构改革。发挥人大及其常委会在立法中的主导作用,加强人大对预算决算、国有资产管理等的监督职能,健全人大组织制度和工作制度,完善人大专门委员会设置,更好发挥其职能作用。组建市人大社会建设委员会。

深化市政协机构改革。推进人民政协履职能力建设,加强人民政协民主监督,优化政协专门委员会设置,更好发挥其作为专门协商机构的作用。将市政协农村工作委员会更名为市政协农业和农村委员会,市政协科教文卫体委员会更名为市政协科教卫体委员会,市政协学习文史委员会更名为市政协文化和文史委员会。

深化群团组织改革。优化机构设置、完善管理模式、创新运行机制,坚持面向基层,将力量配备、服务资源向基层倾斜,更好适应基层和群众需要。

深化事业单位改革

将承担行政职能事业单位改革纳入市党政机构改革,统筹推进、同步实施。完全、主要和部分承担行政职能的事业单位全部纳入改革范围,全面清理事业单位承担的行政职能,按照能转职能的不转机构、确需转机构的实行综合设置的原则,区分情况推进改革。对承担行政职能的事业单位,原则上将行政职能划归主管部门或职能相近的行政机构,原有事业单位调整为从事公益服务的事业单位或并入其他事业单位;确需转为行政机构的,原则上并入相关行政机构或调整为主管部门的内设机构;确需单设为行政机构的,在规定的党政机构限额内设置。改革后,除行政执法机构外,不再保留或新设承担行政职能的事业单位。保留的事业单位名称不再称“委、办、局”。

深化综合行政执法改革

按照党中央及省委关于深化市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业5个领域综合行政执法改革的要求,统筹制订深化综合行政执法改革的实施意见,确保改革整体推进,落实到位,涉及机构编制事项按有关规定办理。继续深入推动城市管理等其他跨领域跨部门综合执法改革,巩固改革成果,深化改革探索。

深化县(区)机构改革

按照党中央及省委决策部署,统筹推进县(区)机构改革,着力完善维护党中央权威和集中统一领导的体制机制,涉及党中央集中统一领导和国家法制统一、政令统一、市场统一的机构职能要同中央及省保持基本对应。省、市政府部门机构职能划入党委机构的,县(区)要相应划转。涉及应急管理、退役军人事务、医疗保障等重点领域新组建机构,要上下一致抓好落实。党政机构统一计算机构限额。县(区)承担行政职能的事业单位改革纳入党政机构改革统筹推进、同步实施。赋予县(区)机构设置更多自主权,突出不同层级职责特点。允许根据本地经济社会发展实际,在规定限额内因地制宜设置机构和配置职能,既允许“一对多”,由一个机构承担多个上级机构的任务,也允许“多对一”,由不同机构向同一个上级机构请示汇报。

统筹推进审批服务便民化改革

把机构改革同深化简政放权、放管结合、优化服务改革有机结合起来。充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题,结合机构改革统筹推进“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革。加强权责清单管理,有效规范和约束行政权力运行。持续开展“减证便民”行动,减少盖章、审核、备案、确认等各种烦琐环节和手续。加快推进部门政务信息联通共享,着力提升“互联网+政务服务”水平。推进供水、供电、供气等与人民群众经常打交道的公共事业部门便民化改革,最大限度方便企业群众办事。

严肃机构编制纪律

严格落实机构编制管理权限和程序要求,严格执行机构限额、领导职数、编制种类和总量等规定,确保核定的行政编制总数不突破。不得在限额外设置机构,不得超职数配备领导干部,不得擅自增加编制种类。全面清理不规范的机构、编制和领导职数。在不涉及国家秘密、国家安全等前提下,机关事业单位权责清单、公共服务事项目录等逐步予以公开。加大机构编制违纪违法行为查处力度,严肃追责问责。坚决整治通过项目资金分配、考核督查、评比表彰等方式干预下级机构设置、职能配置和编制配备的行为。完善机构编制同纪检监察机关和组织人事、审计等部门的协作联动机制,形成监督检查合力。

改革进度安排

全面梳理改革任务,建立总台账,明确责任部门以及改革实施的主要环节、关键步骤、时间节点等事项,对各项任务落实情况进行动态跟踪,加强督办督察,抓紧组织实施,2019年1月底前完成机构挂牌、人员转隶及职能划转等工作,2019年2月底完成涉改部门“三定”规定制订印发,2019年3月底前基本完成市县机构改革任务。