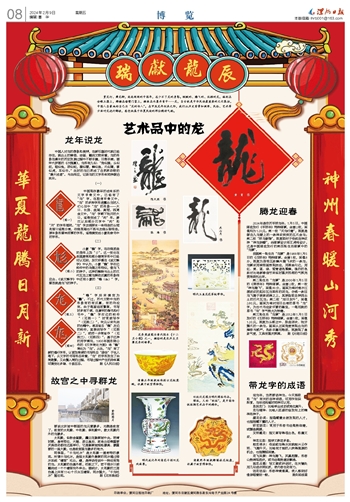

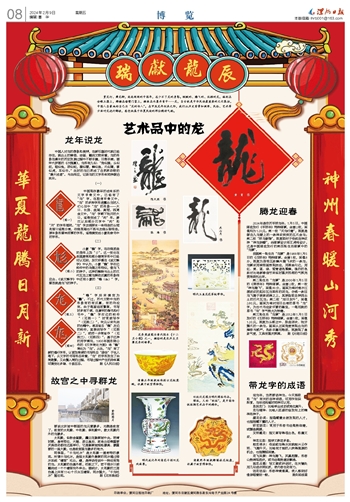

中国人对龙的想象和崇拜,在新石器时代就已经存在。就出土的铸造、绘画、雕刻文物来看,龙的形象在漫长的历史发展过程中不断丰富,日渐丰满。据宋代罗愿的《尔雅翼》,龙形有九似:“角似鹿,头似驼,眼似兔,项似蛇,腹似蜃,鳞似鱼,爪似鹰,掌似虎,耳似牛。”此时的龙已然成了自然界动物的“集大成者”。与此相应,记录龙的文字形体同样源远流长。

(一)

中国现存最早的成体系的文字甲骨文中,已经有了“龙”字。在殷商甲骨文中,“龙”的多种字形透露出当时人们心目中“龙”的形象——大口、长身、曲尾、高冠。西周金文中,“龙”字朝下张开的大口,逐渐变成了“肉”形。秦汉以后部分汉字中“肉”和“月”的字形混同。“龙”字左侧原本一体相连的头冠和首口逐渐分离,右侧身尾也不再与左侧头首相连。原本象形意味浓厚的字形,逐渐演变成小篆和隶书中的字形。

(图一)

(图二)

(二)

小篆“龍”字,在右侧屈曲的身形上加“彡”。这一变化在战国秦简和部分楚简字形中已经可以见到。东汉许慎在《说文解字》中认为,小篆“龍”字右边构件中的乌翅之形相似,像龙飞的样子。这样的解释与出土的汉代瓦当上青龙挥动双翼的形象相应合。《说文解字》中还有小篆的“嚨(da)”字,意思就是龙飞的样子。

(图三)

(图四)

(三)

“嚨”字后来演变为“龘”。不过,历代文物中龙的形象有的有双翼,有的则没有。由于笔画诘屈繁复,书写时多有不便。在唐宋的楷书和行书中,“龍”字右边的构件“(见图一)”时常被写作“(见图二)”。宋元以来刊刻的古籍中,甚至省去“龍”左边的构件,直接刻写作“(见图二)”,或进一步简省作“(见图三)、(见图四)”。基于这样的用字情况,1956年国务院公布的《汉字简化方案》将“龍”简化为“龙”。从此,“龙”有了新的通行字形,以更加简便的书写形态“游走”于世人笔下。从文字的书写形态来看,“龙”的字形发生了由简趋繁,又由繁入简的过程。书写过程中产生的异体真可谓变化多端、千姿百态。据《人民日报》