今日4时51分 进入夏至

前接芒种,后启小暑。北京时间6月21日4时51分将迎来夏至节气,标志盛夏来临。

夏至是夏天的第四个节气。民俗学者、天津社会科学院研究员王来华介绍,夏至这天,太阳直射地面的位置到达一年的最北端,几乎直射北回归线,北半球各地的白昼时间达到全年最长。过了这天,太阳的直射位置逐渐向南移动,北半球则开始了昼短夜长的天气变化。

王来华说,我国古人根据对大自然的观察,将夏至分为三候:一候鹿角解,二候蜩始鸣,三候半夏生。其中,蜩始鸣是说终年蛰伏土中的雄蝉,一朝蜕变,便肆无忌惮地鸣叫起来,在其有限的“蝉生”里,合奏着一首快活逗趣的交响曲。

据新华社

228年来最早的夏至

今年夏至出现在6月21日4时51分,这是228年以来最早出现的夏至。上一次比这更早的,发生在1796年,时间是6月21日2时42分。

为何夏至出现的时间,会有越来越早的趋势?这是两种计算时间方法的不同。夏至是按照回归年计算的,一个回归年的长度是365.2422天,四个回归年是1460.9688天。现行阳历(公历),一年是365天,四年一闰,闰年是366天,四年合计是1461天。即同样是四年,阳历比回归年的时间长。因此,夏至提前势所必然。据《广州日报》

夏至三庚便数伏

夏至后不久,便是伏天,俗语说:“夏至三庚便数伏”。这意思是说,从夏至日开始数起,数到第三个“庚日”就进入初伏,也就是入伏的首日。

伏,标志着一年里最热的时期,俗语说:“热在三伏”。中国天文学会会员、天津市天文科普专家林愿介绍,伏的日期是按照干支纪日来推算的。我国古代将“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”10个字称为天干,而将“子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥”12个字称为地支。干支就是天干和地支的总称,按序将天干中的一个字与地支中的一个字相互搭配,共有60种组合,也就是人们常说的“六十甲子”。干支最早用来纪日,后用来纪年、纪月、纪时。

今年的夏至是公历6月21日,从夏至日算起,第三个“庚日”是7月15日,于是7月15日就成了今年初伏(也叫头伏)的起始日。据新华社

夏至养阳 注意防心火

根据中医“天人相应”理论,人体的生理活动应与自然界的阴阳消长相适应,夏至养生应遵循“春夏养阳”的原则,要注意养心阳、防心火。通过调整饮食、起居、运动、精神等方面的生活习惯,可以达到保护心脏、预防疾病的目的。

饮食清淡 去心火

夏天饮食应以清淡、易消化为主。多食用具有清热解暑、生津止渴的食物,如绿豆、冬瓜、西瓜等。一些有利于心脏健康的食物也可以多食用一些,如黄瓜、丝瓜等。还有一些富含钾元素的食物也可以适当选择,如芹菜、柑橘、香蕉、荞麦等。还可以吃些苦味的食物,例如苦瓜、苦菜、莲子等,这些苦味食物中含有的生物碱,能起到很好的消暑除烦,提神和胃的功效。

规律作息 护心阳

夏季要保持规律的作息时间,保证充足的睡眠是护心阳的关键。我们应适当早起适应气候阴阳消长、昼长夜短的特点,适当晚睡,当然晚睡并不意味着熬夜,正常成年人应至少保障6个小时的睡眠时间,可以午睡补充睡眠时间,这些都能很好地帮助身体缓解疲劳。

适当运动 养心血

夏季运动应以轻缓为主,可以进行散步、太极拳、瑜伽等。这些运动有助于促进血液循环,增强心脏功能,一些诸如长跑、游泳等有氧运动也有助于调养我们的心血管。当然在运动过程中要量力而行,避免出现身体不适的状况。

据《每日新报》

夏至茶饮

菊花莲心茶

原料:菊花5克,莲子心5克。

做法:将菊花、莲子心洗干净,放入杯中,倒入60℃左右的热水浸泡半分钟,把水倒掉后,再加入100℃的开水,放置温热后即可饮用。

功效:菊花味辛甘,性微寒,有疏风散热、平肝明目、清热解毒的功效。莲子心味苦性寒,有清心安神、交通心肾的功效。两者一同代茶饮,可以起到很好的清心除烦、清肝明目的作用。

三叶茶

原料:竹叶3克,薄荷叶3克,荷叶3克。

做法:用清水将竹叶、薄荷叶、荷叶清洗干净,用80℃热水浸泡20分钟后饮用。

功效:竹叶味甘性寒,归心胃经,有清热除烦,生津利尿,去心火的作用,薄荷叶可以散风热、提神醒脑,荷叶能够清心解暑、消风祛湿。此款茶饮可以起到清热散邪,清心利湿的效果。

据《每日新报》

古人的“夏至节”

夏至是中国民间的一个重要节气,古时称“夏节”“夏至节”。

从周代开始,每逢夏至,朝廷都要举行隆重的祭神仪式,以祈求消灾年丰。除了祭祀外,朝廷还用歌舞礼乐的方式,祈祝国泰民安。到了宋代,从夏至这天开始,朝中百官还要放假。宋代《文昌杂录》里就有记载:“夏至之日始,百官放假三天。”

民俗专家、沈阳市文史研究馆研究员齐守成向记者介绍,各朝各代对夏至很重视,民间也不例外。每逢夏至,各地农民忙着祭祀,名曰“祭天”,以祈求风调雨顺。“祭天”仪式,南北有别。北方人多求雨,以防干旱;南方人多求晴,防止涝灾。

自古以来,中国民间还有“冬至饺子夏至面”的说法。齐守成说,“夏至节”这一天民间有吃面条、食粽子、吃馄饨等众多习俗。

据《沈阳日报》

甲骨文中的“夏至”

甲骨文中的商朝也有“夏至”吗?答案并不确定。

早在龙山文化时期,陶寺遗址的古观星台上,古人尝试与宇宙对话,观测确立“二分二至”。

但节气名称的确认,在甲骨文以及商代文献记载中尚未形成。河南师范大学历史文化学院校聘副教授李晓晓介绍,目前商代考古出土的文字资料显示,甲骨文中只有关于春季和秋季的记载,尚未发现“夏至”和“冬至”的相关说法。

关于“夏”“至”二字,也仍存在不少争议。

甲骨文中有一个图案,被部分研究学者认为是“夏”字。从字形上看,一个跪着的人抬头注视天上的太阳,可能表示夏日炎炎、阳光刺眼,所以有学者认为是会意的“夏”字。

但因为古字的音、形、意与现代差距很大,“夏”字最初表示的到底是地点、历法、人名,还是朝代,目前说法不一。

而“至”字,《甲骨文合集》28261的卜辞中出现了“至日”。李晓晓解释说,一部分学者认为“至日”意为“到达这一天”,也有部分学者认为是表示冬至、夏至。据《河南日报》

夏至“食”俗

6月21日是夏至节气,夏至这天有着丰富的饮食习俗。以下是一些主要地区和夏至相关的饮食习俗,供您参考:

北京

“冬至饺子夏至面”。夏至这天,北京人讲究吃面,尤其是凉面,因为此时气候炎热,吃面可以降火开胃。

北京的面馆在夏至时节会非常热闹,各种面条如四川凉面、担担面、红烧肉面、炸酱面等都很受欢迎。

浙江绍兴

“夏至吃了圆糊醮,踩得石头咕咕叫”。圆糊醮是由米磨粉做成,加韭菜等佐料煮食,是夏至的特色食品。

以前,很多农户会将醮坨插在田地里,并燃香祭祀,以祈丰收。小孩子则喜欢到田里摘取醮坨食用。

江苏无锡

“夏至馄饨冬至团,四季安康人团圆”。无锡人夏至早晨吃麦粥,中午吃馄饨,寓意家庭和睦、四季安康。

吃过馄饨后,家长会为孩子称体重,希望孩子体重增加、身体健康。

岭南地区

“吃了夏至狗,西风绕道走”。夏至吃狗肉和荔枝是岭南地区的特色,人们认为这样可以抵抗疾病入侵。

狗肉和荔枝是岭南地区夏至时节的热门食品,人们会聚在一起享用,享受节日氛围。

山东

夏至这天山东各地普遍要吃凉面条,俗称过水面。

莱阳一带夏至日会推荐新麦,黄县一带则煮新麦粒吃,儿童们用麦秸编小笊篱捞麦粒吃,充满农家生活情趣。

其他地区

西北地区如陕西,夏至会吃粽子,并用菊花的灰烬防止小麦受到虫害。

南方地区农家会擀面做成薄饼,烤熟后夹以青菜、豆类、豆腐和腊肉食用,或者祭祖后食用或赠送亲友。

这些夏至饮食习俗不仅反映了各地的饮食文化特色,也体现了人们对健康、吉祥和美好生活的追求。据大众网

古人消暑吃“冰”吗

古人能在夏天吃到“冰”吗?答案是:能!

早在3000年前,古人就用智慧在夏天体验到了“冰”的快乐。

《诗经·豳风·七月》云:“二之日凿冰冲冲,三之日纳于凌阴。”这里的“凌阴”,就是指藏冰的冰窖。

古人也有冰镇酒喝。

屈原《楚辞·招魂》中有“挫糟冻饮,酎清凉些”,大赞冰镇过的糯米酒喝起来浑身清凉。

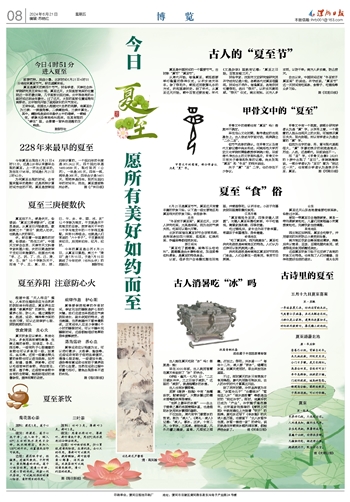

“世界上最早的冰箱”——出土于曾侯乙墓的战国青铜冰鉴,也是借助冰块用来冰镇酒的器物。

不仅如此,周代有专门掌管冰的官吏,称为“凌人”。《周礼·凌人》记载:“凌人,掌冰。正岁,十有二月,令斩冰,三其凌。春始治鉴,凡外内饔之膳羞,鉴焉。凡酒浆之酒醴,亦如之。祭祀,共冰鉴……”每年十二月,凌人要“斩冰”,储藏在冰室,到夏天使用时,取出来放在冰鉴里。

不过,那时夏天的冰只有贵族才享用得起。唐代利用硝石制冰后,古人的冷饮时代才算真正开启。

到了两宋时期,冷饮品种更为丰富,“冰雪冷元子”“白醪凉水”“雪泡豆儿水”“凉水荔枝膏”等都是当时的“网红冷饮”。那时,消夏冷饮已成为“产业”,冷饮铺子遍布集市,北宋画家张择端的《清明上河图》中就有摊位上方挂着“饮子”的招牌。爱吃冰还写下《咏冰酪》的大诗人杨万里,也曾留下“北人冰雪作生涯,冰雪一窖活一家”的诗句,说的就是在宋朝卖冰棍利润丰厚,都能养活全家了。据《河南日报》

古诗里的夏至

五月十九日夏至喜雨

宋·苏辙

一旱经春夏已来,好雨连宵晓未收。

气爽暂令多病喜,来迟未解老农忧。

力耕仅是公家取,遗秉休违寡妇求。

时向林间数新竹,箨龙腾上欲迎秋。

夏至避暑北池

唐·韦应物

昼晷已云极,宵漏自此长。

未及施政教,所忧变炎凉。

公门日多暇,是月农稍忙。

高居念田里,苦热安可当?

亭午息群物,独游爱方塘。

门闭阴寂寂,城高树苍苍。

绿筠尚含粉,圆荷始散芳。

于焉洒烦抱,可以对华觞。

夏至

宋·张耒

长养功已极,大运忽云迁。

人间漫未知,微阴生九原。

杀生忽更柄,寒暑将成年。

崔巍干云树,安得保芳鲜。

几微物所忽,渐进理必然。

韪哉观化子,默坐付忘言。

据《光明日报》