3

1935年春,赵伊坪经河南大学反帝大同盟成员康午生(王国权)介绍,到杞县私立大同学校任教。该校由民主人士王毅斋创办,会聚多名中共地下党员和进步知识分子。该校既是隐蔽据点,又是传播马列主义、培养革命青年的基地,后成为豫东抗日统一战线与救亡运动中心。

赵伊坪担任国文教师,与梁雷、郭晓棠等共产党员共同向师生宣传马列主义,开展抗日救亡运动。他经常宣讲民族英雄事迹,引导学生树立革命人生观。即便在白色恐怖下,大同学校仍积极组织游行、查禁日货等抗日活动。

大同学校还通过墙报、话剧等形式开展宣传。赵伊坪与王乐超担任辅导员,指导穆青、冯若泉等学生编辑稿件。他讲究教育策略,强调团结与斗争方法,曾劝学生冯永清(后改名赵蕴)注意隐蔽斗争。赵伊坪耐心辅导学生写作,引导他们关心时局、提升思辨能力,为革命事业培养了大量青年骨干,其中的许多人后来走上抗战前线。

根据形势需要,大同学校创办了校刊《群鸥》,由姚雪垠、梁雷担任主编,赵伊坪协助姚雪垠、梁雷组织稿件。《群鸥》刊发的文章有朝气、魄力,像投枪、匕首,激发了大家反帝反封建的热情。《群鸥》创刊时正值鲁迅先生逝世。赵伊坪怀着极其悲痛的心情发表了署名“芒种”的悼念诗篇《这死亡紧贴在我们身上》。

1936年,西安事变发生后,全国抗战形势进入新阶段,大同学校师生的抗战热情更加高涨。彭雪枫给赵伊坪写信,要他放下教鞭,到山东或西北军开展兵运工作。

赵伊坪离开大同学校时,一群进步教师和学生避开敌人耳目,悄悄地为他举行了欢送会。在欢送会上,他讲了一个红灯笼的故事,寓意党组织在召唤,鼓舞广大师生积极投身中国共产党领导的抗日救亡运动。后来,姚雪垠在这个故事的基础上创作了短篇小说《红灯笼的故事》。该小说后来被译成俄文,同姚雪垠的《差半车麦秸》一起被收录在莫斯科出版的《中国短篇小说》中。姚雪垠写道:“他(赵伊坪)是一位很有才华的诗人,虽然年纪很轻,却已经为中国的进步事业饱经了忧患与艰苦生活。‘双十二事变’和平解决不久,一天夜里,更深人静,我们有几个好朋友在诗人的房间里为他饯行。他已经接受了新的召唤,结束教书生活,明天一早就要拖着带病的身体,离开我们,走向战火弥漫的北方了。我不晓得你们有没有这样的朋友,当他所期待的伟大时代来到的时候,同时更加沉重的使命也落到他的身上,他立刻丢掉了家乡的老母、妻子、儿女、身边的朋友、安定的生活,拖着有病的身体,匆匆地踏上征途。我的那位诗人朋友就是这样,有一天他忽然接到了有人带给他的一封信,马上决定,匆匆地踏上征途了。”

■文/图 本报记者 陈全义 顾问 刘志伟

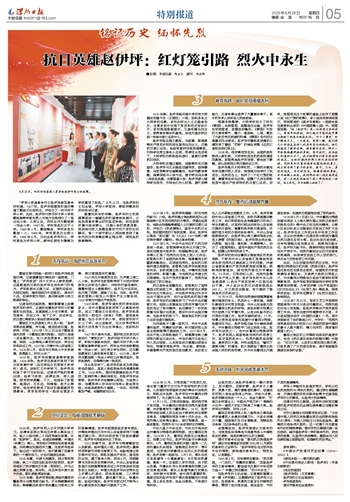

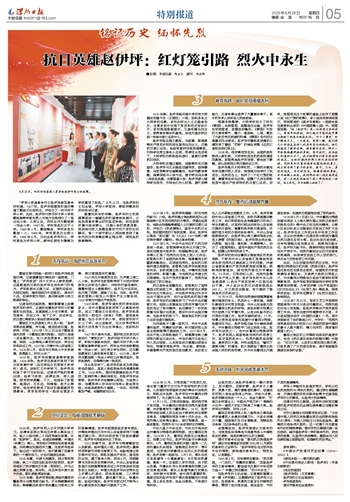

“伊坪小学是革命烈士赵伊坪参加革命时所建。1927年,赵伊坪根据党的指示筹建了郾城文化促进会,并创办了一所平民子弟小学。此后,赵伊坪代表平民子弟小学和郾城高等学堂负责人与地方当局进行了一场合法斗争。从那以后,两校合并为郾城第一完全小学;1947年,学校易名为女子小学;1948年3月,郾城解放,学校改名为郾城一小;1968年,学校更名为北街小学;1996年4月,为纪念赵伊坪烈士,学校更名为伊坪小学,新华社原社长穆青为学校题写了校名。”8月22日,在赵伊坪烈士纪念馆,伊坪小学老师、兼职讲解员田凤华告诉记者。

随着田凤华的讲解,赵伊坪烈士的英雄事迹如一幅幅生动的画卷徐徐展开。从他投身革命事业时的坚定抉择,到在艰苦环境中组织群众、开展斗争的英勇身影,再到面对敌人残酷迫害时宁死不屈的壮烈瞬间,每一个细节都让人深刻感受到了革命先烈为民族解放事业抛头颅、洒热血的崇高精神。

1

志存高远:满腔热血投身革命

郾城区黄河西路一胡同口有赵伊坪故居指示牌。记者循着指示牌找到一座院落,门楣上“伊坪故居”四个大字令人肃然起敬。这里曾是抗日英烈赵伊坪生活和学习的地方。伊坪故居由正屋三间、东屋两间组成,为砖瓦结构(墙体结构为外砖里坯),虽年代久远,但保存较为完好,是河南省第七批文物保护单位。

记者走进这座院落,看到影壁墙上刻着赵伊坪的诗作,正屋安放着赵伊坪烈士的雕像和生活用品,东屋展板上分生平事迹、参加革命、农运工作、地下工作、兵运学运、抗日救亡等板块介绍他的革命故事。

郾城区文化旅游局工作人员介绍:“赵伊坪原名赵廉越,号石庵,曾用名赵石越、赵罗萍、芒种,1910年7月23日出生于郾城县城关东街(今郾城区黄河西路)。他的父亲是一名私塾先生。他15岁投身革命,曾在河南、陕西、山东等地从事农民运动、学生运动和兵运工作,1937年3月调中共山东省委工作。1939年3月,他在与日军战斗中负伤被捕,英勇就义,时年29岁。”

1918年,赵伊坪到郾城高等学堂就读。1924年秋,赵伊坪在族叔的资助下到北京育德中学(冯玉祥创办的军官子弟学校)读书,后到汇文中学学习。赵伊坪在校除了学习书本知识,还接受严格的军事训练。他学习刻苦、成绩优异、待人诚恳,深受同学拥戴。不久,他结识了彭雪枫、路庭训、王志远、张维翰、赵子众等同学。他在学校接受了良好的爱国爱民思想教育,常常和同学在一起谈论国家大事、探讨救国救民的真理。

1925年五卅惨案发生后,为声援上海工人斗争,赵伊坪在彭雪枫带领下与进步同学参加北京学生大游行,并到农村宣传演讲,揭露帝国主义侵略罪行。经历五卅运动后,他开阔了视野、提高了认识。当年,赵伊坪经彭雪枫介绍加入中国共产主义青年团,1926年转为中国共产党党员。

1926年底,赵伊坪肩负党的使命回到家乡,在中共郾城县委领导下从事革命活动,成立了郾城文化促进会。赵伊坪和其他同志一起创办《扶轮》刊物,宣传革命道理;创办平民子弟小学,使贫苦农民子女上了学;成立话剧团,在北伐军进军河南的大好形势下为北伐军演出,受到热烈欢迎。

1927年大革命失败,国民党反动派在河南实行“清党反共”。赵伊坪坚守平民子弟小学,积极开展革命活动,推动平民子弟小学和郾城高等学堂合并。两校合并后改称郾城第一完全小学,实行男女学生同校。这在郾城教育史上具有革命性意义。1928年,赵伊坪在郾城第一完全小学成立共青团组织,其弟赵晓舟、田瑞等为第一批团员。

在白色恐怖下,赵伊坪的家成为党团秘密活动据点,其家人承担联络和传递情报等工作。1928年秋,国民党搜捕赵姓共产党员。赵晓舟等人得到消息后,助赵伊坪安全转移。赵伊坪多次依靠群众脱险。为坚持斗争,他藏身狭小空间刻印传单以致全身生疮,后经亲戚照料才康复。一年后,因形势愈发严峻,他辗转前往北平。

2

信仰坚定:隐蔽战线艰苦磨砺

1929年,赵伊坪进入北平民国大学学习,后奉命至西北军冯玉祥部从事兵运工作,经人介绍任第二十四师军械处录事,化名“赵罗萍”。其间,他结识熊寄飘、朱慨夫(朱聘三)等人,常向他们讲授知识和革命道理,共同筹划发展进步力量。在赵伊坪组织下,经过近一年的努力,他们掌握了田春芳部约一个营的兵力,计划开展游击战争。

1930年夏,中原大战爆发,西北军进军河南。第二十四师在杞县农村驻防时,赵伊坪结识了进步青年王长简(即师陀),并与之建立深厚友谊。同年秋,冯玉祥在中原大战中失败,部队被杨虎城收编。

1931年春,赵伊坪转到杨虎城所属西安警备司令马青苑部任秘书,仍与熊寄飘保持联系。熊寄飘在来信中常流露出对革命工作的急躁情绪,赵伊坪鼓励其坚定革命信念,并得知朱慨夫已在中共山东省委领导下在鲁南开展工作。因中共西安地下党组织遭破坏,赵伊坪与党组织失去了联系。

1932年春节后,赵伊坪与熊寄飘前往山东新泰。经朱慨夫介绍,赵伊坪进入鲁南民团军谢书贤部任营部文书。他秘密建立党支部并任书记,积极发展共产党员,宣传党的主张,播下革命火种。同年9月,因韩复榘与刘珍年发生军事冲突,中共山东省委紧急指示在韩复榘部做兵运工作的党组织迅速发动士兵起义。朱慨夫和赵伊坪决定带队伍上沂蒙山打游击。因消息泄漏,二人带领80余人连夜转移,最终寡不敌众,惨遭失败。返回河南后,赵伊坪在坡边村万寿寺小学以教师身份为掩护开展地下工作。

4

浩气长存:鲁西抗战凝聚力量

1937年3月,经同学张维翰(时任范筑先秘书)介绍,赵伊坪通过考试被录用为山东聊城第六区专员范筑先的办事员。凭借合法身份,他联合张维翰等爱国人士开展抗日救亡运动,并创办《抗战壁报》,宣传中共抗日主张,批评国民党的不抵抗政策。其间,赵伊坪以笔名“赵石越”在《文丛》1937年第六期发表抒情诗《嘱咐》,表达革命热情。

1937年5月,中共中央号召扩大抗日民族统一战线。彭雪枫奉命赴华北开展工作,其间在聊城与赵伊坪、张维翰等会面。赵伊坪等人汇报了范筑先及当地上层人士动态。彭雪枫分析了全国抗战形势,强调鲁西北的重要战略地位,应团结范筑先,组织抗日武装并建立根据地。彭雪枫为赵伊坪恢复党组织关系,协助其建立党小组,并嘱咐其加强党的领导、积蓄力量,与范筑先合作建立抗日根据地。在共产党员的影响下,范筑先逐渐坚定了抗日信念。

抗日战争全面爆发后,彭雪枫为了指导鲁西北的统战工作,通知赵伊坪前往太原参加中共北方局会议,并向赵伊坪传达中共中央关于国共合作、实行全面抗战的指示精神。赵伊坪如饥似渴地学习了中共中央的重要文件,回到山东聊城后立即向专署内共产党员传达了有关精神。他还撰写了一份抗战部署与实施计划草案,落实中共中央指示精神。在赵伊坪的努力下,聊城地区的抗日救亡运动迅速开展起来。

为团结地方力量一致抗日,中共中央派遣张经武、张震前往济南,针对国民党山东省主席韩复榘开展统战工作。1937年8月,在共产党人的积极推动下,韩复榘在第三集团军内部设立政训处,并在济南开办政治工作人员训练班。山东党组织为掌握训练班主导权,特意安排赵伊坪、张友渔、黄柏龄、许德瑗等共产党员担任政治教员,由左派文化人士齐燕铭主持教务工作。9月,赵伊坪调到中共山东省委工作后,协助齐燕铭搞好教务工作。他们积极招收各地渴望抗日的流亡学生和教师,对其进行短训后派往山东各地开展抗日宣传。随着抗战形势日趋紧张,济南的官办和民办报纸纷纷停刊。中共山东省委果断决定,由赵伊坪以第三集团军政训处名义接管《民国日报》。赵伊坪联合张友渔、齐燕铭、陈北鸥、黄松龄、许德瑗等人,创办了《救国导报》,宣传中国共产党的抗日主张,鼓舞山东军民抗战士气。

赵伊坪时刻关注鲁西北聊城地区的抗战局势,不断向中共山东省委汇报聊城党组织协助范筑先开展统战工作的进展,并建议省委派遣共产党员姚第鸿前往聊城。姚第鸿到聊城后,被范筑先委任为专署秘书。10月初,日军进犯山东,范筑先急需更多共产党人支援。赵伊坪协助中共山东省委选派12名共产党员到第六区担任政训干事,并从政训处抗日训练班挑选出240人,分三批送往聊城,有力推动了聊城各抗日机构成立。

10月16日,范筑先突然接到韩复榘撤离黄河南岸的命令,抗战决心一度动摇,将部队集结在齐河官庄观望。中共山东省委为加强对鲁西北抗战的领导,派组织部长张霖之作为驻第六区专署代表,以政训处秘书的公开身份开展工作,赵伊坪随同前往。11月,张霖之受党组织委托组建中共鲁西北特委,赵健民任书记,赵伊坪担任秘书长兼统战部长。中共鲁西北特委专门成立统战小组,赵伊坪为成员之一。在中共鲁西北特委领导下,赵伊坪深入细致地做范筑先的思想工作,坚定其抗战决心。范筑先毅然返回聊城,高举抗日大旗,并向全国发出“誓死不渡黄河南”的通电,极大地振奋了鲁西北和全国人民的抗战热情,为中共在鲁西北开展游击战争、创建抗日根据地创造了有利条件。

1938年5月1日至6日,中共鲁西北特委依据毛泽东《上海太原失陷以后抗日战争的形势和任务》等中央文件及相关精神,以第六区政训处名义在聊城召开政治工作扩大会议。赵伊坪在会上作政训处半年来工作总结。会议决定将第六区游击司令部改为鲁西北抗日游击总司令部,政训处改为政治部,任命张维翰为政治部主任、姚第鸿为副主任、赵伊坪为秘书长,确保领导权牢牢掌握在共产党手中。范筑先看到会议召开后革命形势高涨,由衷肯定政治工作人员的努力,表示全力支持各项工作开展。

此后,为及时宣传党的抗日主张,中共鲁西北特委创办机关报《抗战日报》。赵伊坪担任报社社论委员会委员,依据党的方针政策撰写多篇社论。为培养大批抗日军政人才,中共鲁西北特委创办政治干部学校和军事教育团。赵伊坪经常到聊城相关学校和军事教育团授课,为学员讲解《共产党宣言》《反对自由主义》《论持久战》等经典,深受学员欢迎。赵伊坪还撰写了《论抗日政权》,影响深远。

1938年7月25日,延安文艺工作组陪同美国海军少校卡尔逊访问鲁西北。范筑先起初对此心有抵触,经赵伊坪等共产党员做思想工作后,转变态度并热情接待卡尔逊。卡尔逊回国后创作《中国的双星》一书,其中详细叙述了他的聊城之行,并评价:“范筑先将军是我在华北敌后1500英里的旅途中遇到的最令人感兴趣的、精力充沛的、具有强烈爱国心的人。”

鲁西北地区的工作得到毛泽东的高度评价。他在《抗日游击战争的战略问题》中指出:“河北平原、山东的北部和西北部平原,已经发展了广大的游击战争,是平地能够发展游击战争的证据。”

5

1938年10月,日军攻陷广州和武汉后,将主要力量用于对付共产党领导的抗日武装。山东国民党顽固派沈鸿烈等实行消极抗日、积极反共政策。赵伊坪在中共鲁西北特委领导下,与之展开斗争,粉碎其阴谋。

11月13日,日军进攻聊城,国民党守军不战而退。中共鲁西北特委和范筑先紧急部署,决定撤离有生力量和群众。14日,赵伊坪带领政治部人员及政治干部学校师生转移至莘县,后辗转到冠县与第十支队会合。范筑先等人没来得及撤出,被日军围困。经一昼夜激战,范筑先与700余名军民壮烈牺牲。

中共六届六中全会后,中共北方局决定合并鲁西北特委和泰西特委,成立鲁西区党委。1939年1月,鲁西区党委在北馆陶成立,张霖之任书记,赵伊坪任秘书长兼统战部长。3月,鲁西区党委机关随八路军一二九师先遣纵队由冠县、馆陶地区向茌平、博平挺进,任务是开辟鲁西北运河以东的根据地,赵伊坪等一起前往。3月5日,部队在茌平县琉璃寺(今属高唐县)与日军突然遭遇,激战一天,击退敌人多次进攻。由于敌众我寡,先遣纵队司令员李聚奎和张霖之决定在黄昏突围。部队从琉璃寺寨内突围出来,向许楼方向转移,途中再次遭遇敌军。高度近视的赵伊坪因不慎失落眼镜而行动困难,身上多处受伤。他坠马落地,不幸被日军所俘。

凶残的敌人将赵伊坪绑在一棵大枣树上,用尽酷刑,百般折磨。赵伊坪大义凛然、英勇不屈,痛斥侵略者的暴行。恼羞成怒的敌人将他全身浇上汽油,并放火点燃。赵伊坪瞬间变成一个火人。他全力高呼:“打倒日本帝国主义!中国共产党万岁!”熊熊烈火化作一盏硕大的红灯照亮了齐鲁大地。赵伊坪壮烈牺牲,时年29岁。

鲁西区党委领导人和八路军战士得知赵伊坪惨遭敌人杀害后悲痛万分。大家化悲痛为力量,狠狠地打击日本侵略者,用鲜血和生命保 卫这块神圣的土地。

全国解放后,赵伊坪被追认为革命烈士。当地党组织寻得他与琉璃寺战斗中牺牲战友的遗骨,将其安葬在村头烈士陵园。

漯河市革命纪念馆“漯河抗日英雄赵伊坪”展区存放着国家民政部1982年12月颁发的革命烈士证明书:“赵伊坪同志在对敌作战中壮烈牺牲,被批准为革命烈士,特发此证,以资褒扬。”

1991年5月,刘华清同志题词:“抗日殉国,一门忠烈。”张震同志题词:“发扬赵伊坪烈士革命精神,勤奋读书为振兴中华而努力奋斗!”朱穆之同志题词:“烈火中永生。”

在赵伊坪烈士纪念馆,记者看到墙壁上有一篇《伊坪赋》。这篇赋讲述了赵伊坪少立壮志、投身革命、英勇抗日直至壮烈牺牲的事迹,赞颂了他对党忠诚、信念坚定、宁死不屈的崇高精神。

伊坪小学副校长彭奎庆表示,学校以纪念抗战胜利80周年为契机,通过深化课程教育、开展主题活动和实践体验等方式宣传赵伊坪烈士的事迹,弘扬伟大抗战精神。

在漯河市烈士陵园,刻有宋任穷同志题词的赵伊坪同志纪念碑及碑亭静立在青松翠柏之间。

市烈士陵园主任张素贤告诉记者:“今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。中国人民经过14年浴血奋战,赢得抗日战争伟大胜利。这一切离不开无数革命先烈的牺牲奉献。漯河市烈士陵园开展一系列活动,缅怀像赵伊坪一样的革命先烈,讲述英烈故事,弘扬伟大抗战精神,激励全市人民在新征程上砥砺奋进、创造新的历史伟业。”

参考资料:

《中国共产党漯河历史纪事(1919—2000)》

《信仰永恒——漯河英烈谱》

《中共漯河党史人物传·赵伊坪》(作者为段铁安)

《世纪的追思》

《赵伊坪传》(王贤春著)

赵伊坪烈士纪念馆资料

伊坪故居资料

漯河市革命纪念馆资料

丰碑永铸:烈火淬炼英雄本色