今天是农历七月初七,是中国民间传统节日七夕节。在古代,无论宫廷还是民间,姑娘们有在这一天乞巧的风俗,又叫“乞巧节”,又因节日的主要活动者是女性,亦称“女儿节”或“少女节”。

“牵牛”“织女”在上古时本是两个星座的命名,后来慢慢演化成家喻户晓的神话爱情故事。早在三四千年前《夏小正》中就有“七月初昏,织女正东乡(向)”的记录,七月的黄昏,织女星发出明亮的光华,高悬于夜空。《诗经·小雅》中记载了这个神话传说的雏形:“维天有汉,监亦有光。跛彼织女,终日七襄,虽则七襄,不成报章。睆彼牵牛,不以服箱。”

七夕节真正形成是在汉代,逐渐形成了“穿七孔针”“晒衣”“晒书”的习俗,到了魏晋南北朝,以瓜果祭牵牛、织女双星的风俗初步形成。《荆楚岁时记》载七月七“是夕,妇人结彩楼,穿七孔针,或以金、银、石为针,陈瓜果于庭中乞巧,有喜子网于瓜上,则以为符应”。喜子是一种红色长腿小蜘蛛,如果它结网在瓜果上,就会被认为得到织女的青睐。宋、元之际,七夕乞巧相当隆重,京城中还设有专卖乞巧物品的市场,世人称为乞巧市。明、清时期,七夕风俗愈盛,各地还呈现出不同的地域特色。

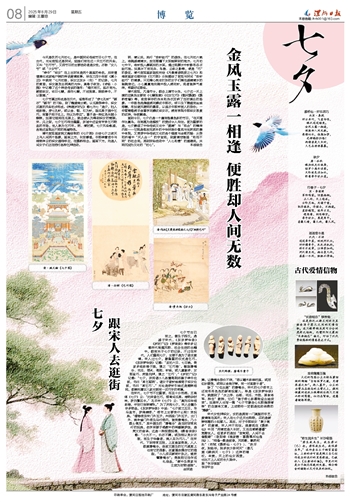

清代宫廷画家姚文瀚绘制的《七夕图》分绘七夕之夜天上与人间两个场景,画面上方,长空静谧,牛郎牵着老牛与驾乘祥云的织女遥相呼应,在鹊桥相会。画面下方,则是人间女子们正在进行各种乞拜活动。

明、清以后,流行“丢针验巧”的游戏。在七月初六晚上,将碗盛满清水,放在廊檐下太阳能照到的地方。七月初七中午,将针投入暴晒后的水面,通过观察水中针影形态占验巧拙。如果水下有花朵、鸟兽、云彩之影等,便是“巧”的象征。清代宫廷画家陈枚所绘《月曼清游图册之七月》和海派画家任颐所绘《乞巧图》分别描绘了宫廷与民间“丢针验巧”的情景。只见精心梳妆打扮的女子们围在盛满清水的瓷碗旁边,小心翼翼地向碗中投入绣花针,观者皆屏气凝神,希望好运降临。

清代宫廷,凡逢节令,都会上演节令戏,七夕这一天上演的应承戏主要有《七襄报章》《仕女乞巧》《银河鹊渡》《鹊桥密誓》等,故宫保存的戏本和戏衣反映了当时演出的场景。一件香色绉绸缀绣花蝶纹牛郎衣,领口及下摆缀有丝线排穗,形如遮风避雨的蓑草,以显示牛郎穷苦人的身份;一件雪青缎绣平金喜字花蝶纹织女衣,绣有表现牛郎织女恩爱的纹样,华丽飘逸。

直到今日,七夕仍是一个富有浪漫色彩的节日,“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”的美好令人向往。更为重要的是,七夕赓续了中华传统文化中“圆满”与“和合”的精神内核——它既是粗放而质朴的中华民族价值观与世界观的集中体现,又贯穿中华传统文化的各个维度与全部历程:从祭祀祈福中“天人合一”的宇宙观,到爱情悲剧里“和而不同”的社会观,再到民俗活动中“人心和善”的道德观,共同沉淀为文化的“初心”。本报综合

鹊桥仙·纤云弄巧

北宋·秦观

纤云弄巧,飞星传恨,

银汉迢迢暗度。

金风玉露一相逢,

便胜却人间无数。

柔情似水,佳期如梦,

忍顾鹊桥归路!

两情若是久长时,

又岂在朝朝暮暮。

秋夕

唐·杜牧

银烛秋光冷画屏,

轻罗小扇扑流萤。

天阶夜色凉如水,

卧看牵牛织女星。

行香子·七夕

宋·李清照

草际鸣蛩。惊落梧桐。

正人间、天上愁浓。

云阶月地,关锁千重。

纵浮槎来,浮槎去,不相逢。

星桥鹊驾,经年才见,

想离情、别恨难穷。

牵牛织女,莫是离中。

甚霎儿晴,霎儿雨,霎儿风。

迢迢牵牛星

汉代·不详

迢迢牵牛星,皎皎河汉女。

纤纤擢素手,札札弄机杼。

终日不成章,泣涕零如雨。

河汉清且浅,相去复几许。

盈盈一水间,脉脉不得语。

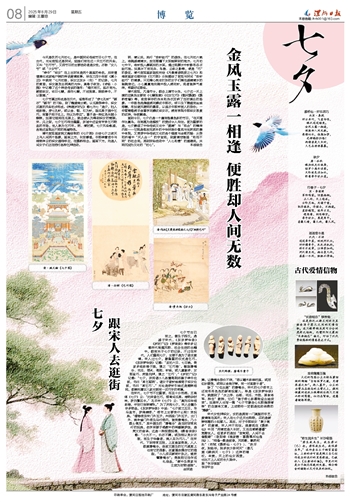

古代爱情信物