昨天是农历三月初三。

古人以“干支”纪日,三月上旬的第一个巳日,谓之“上巳”。古人称三月三为上巳节,是纪念黄帝的节日。中原地区自古就有“二月二,龙抬头;三月三,生轩辕”的说法。农历三月初三是黄帝的诞辰日。

上巳节的来历,传说是黄帝在涿鹿打败蚩尤之后,回到有熊国(今河南新郑),在三月三这一天登具茨山(位于新郑)祭祀天地山川。后人为纪念黄帝的功德,在每年三月三这天都要登具茨山朝拜轩辕黄帝。

《周礼》郑玄注:“岁时祓除,如今三月上巳如水上之类。”这是关于上巳节最早期的记载。到春秋时期上巳节就很流行了。古代上巳节是祈福和浪漫的节日,隆重程度堪比春节,百姓纷纷祈求祓禊祛灾、风调雨顺、五谷丰登。《后汉书·礼仪志》记载:“是月上巳,官民皆絜(洁)于东流水上,曰洗濯祓除,去宿垢疢(病),为大絜。”可见汉代沿袭了前代的习俗,把上巳节作为主要节日。后代继续沿袭,上巳节成为人们水边饮宴、郊外游春的重要节日。

后来,人们又赋予三月初三很多新的内涵,尤其是被青年男女演绎成了最早的情人节。三月三那天,众人手持兰草在水边举行祭礼活动,参加和观看祓禊,成为古代未婚男女约会的好机会。《周礼·媒氏》记载:“仲春之月,令会男女,于是时也,奔者不禁。”青年男女都喜欢在这天春游踏青、谈情说爱。《诗经·郑风·溱洧》一诗中就明确记载了那时三月三上巳节青年男女约会定情的情景,甚至衍生出了定情之物——芍药(“维士与女,伊其相谑,赠之以芍药”)。

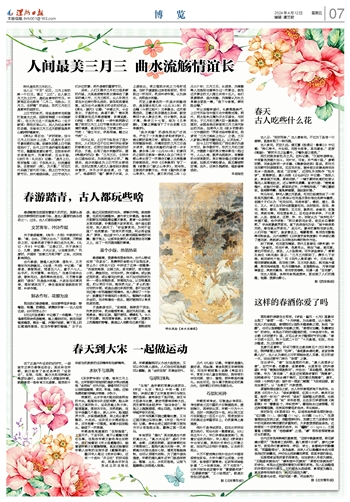

汉代以后,上巳节习俗发生了很大变化,人们在水边不仅仅举行沐浴祓除的修禊仪式,还把它当成宴饮游玩的好机会,于是,出现了曲水流觞项目。据《荆楚岁时记》载:“三月三日,士民并出江渚池沼间,为流杯曲水之饮。”魏晋后,曲水流觞成为上巳节的主要活动。当时达官贵人或文人骚客到水滨结伴宴饮,并引水环曲成渠,曰“曲水”。将盛酒的“觞”漂浮于水面,从上游放出,使之借助水流之力传杯送盏,当杯子缓缓经过宾客面前时,即可取过一饮而尽,然后吟诗作赋,以为娱乐,此即曲水流觞。

历史上最著名的一次曲水流觞活动,是东晋永和九年(公元353年)的会籍(今浙江绍兴)兰亭集会。这次修禊活动,王羲之和东晋名士孙绰、谢安等四十余人聚会兰亭,行令畅饮,各呈才藻,得诗三十七首,结为《兰亭集》,王羲之挥毫写下了千古名篇《兰亭集序》。

“曲水流觞”的游戏因此广泛流传,产生了一大批宴会诗和诗序骈文。南北朝时梁简文帝、颜延年、沈约等人均有铺陈华丽、开阖动宕的三月三日曲水诗序,使曲水流觞的内涵进一步丰富。唐永淳二年(公元683年)初唐四杰之首的王勃率一群诗人在云门寺王子敬山亭主持了一次模仿王羲之兰亭雅集的修禊活动,并仿《兰亭集序》写了一篇《修锲云门献之山亭序》。同年秋,王勃再次修锲于此,作有《越州秋日宴山亭序》。另外,唐文宗开成二年(公元837年)三月三日,白居易、刘禹锡等人在洛阳也曾举办过一次聚会,参加这次聚会的文人雅士共有十五人,他们赏景赋诗、曲水流觞,刘禹锡认为比兰亭集会更胜一筹,“洛下今修禊,群贤胜会稽。”

宋以后理学盛行,礼教渐趋森严,上巳节风俗在中国文化中渐渐式微。明代,明太祖朱元璋为示太平盛世、与民同乐,于三月初三携大臣一道春游;民国时,全国各地还保留有三月三消灾除凶的风俗,如周作人在《故乡的野菜》一文中提到的“荠菜花俗呼野菜花,因谚有‘三月三蚂蚁上灶山’之语,三日人家皆以野菜花置灶陉上,以厌虫蚁。”

如今上巳节唯独在广西壮族仍为盛大节日,称作歌圩节。农历三月初三那天,方圆数十里的男女青年聚在一起过节,人山人海,歌声此起彼伏,有赛歌的也有赏歌的。男女青年通过对歌谈情说爱,如果双方情投意合,就互赠信物定情。此外,还举办抛绣球、碰彩蛋等活动。

本报综合