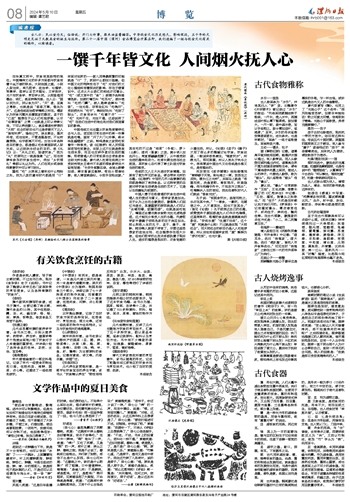

簋 形似大碗,人们从甗中盛出食物放在簋中再食用。流行于商至春秋战国时期。主要用于放置煮熟的饭食。簋的形制很多,变化较大。西周除原有式样外,又出现了四耳簋、四足簋、圆身方座簋、三足簋等各种形式,部分簋上加盖。

簠 是一种长方形的盛装食物的器具,用途与簋相同,故有“簠簋对举”的说法。

皿 盛饭食的用具,两边有耳。

铺 其上为一平的直壁浅盘。铺与豆的区别在于它没有细长的把柄,在盘下连铸一较宽的高圈足。

盂 盛饮之器,敞口,深腹,有耳,下有圆形之足。

敦 古代用来盛放黍、稷、粱、稻等饭食的器皿,由鼎、簋的形制结合发展而成。就食器总体的发展变化而言,与鼎中盛肉食相配套的盛饭食的器物,西周是簋,春秋是敦,战国以后则是盒。

鬲 古肉食器。铜鬲最初是依照新石器时代已有的陶鬲制成的。其形状一般为侈口(口沿外倾),有三个中空的足,便于炊煮加热。铜鬲流行于商代至春秋时期。

盆、盂 均为盛物之器。

案 又称食案,是进食用的托盘,形体不大,有四足或三足,足很矮,古人进食时常“举案齐眉”,以示敬意。

匕、俎 匕是长柄汤匙;俎:俎是长方形砧板,两端有足支地。古人常以刀匕、刀俎并举。

箸 夹食的用具,与“住”谐音,含有停步之意,因避讳故取反义为“快”,又因以竹制成,故加“竹”字头为“筷”,沿用至今。

豆 像高脚盘,本用来盛黍稷,供祭祀用,后渐渐用来盛肉酱与肉羹。作为盛食器,鼎用来置放肉类,簋用来置放谷类,豆虽然没有鼎、簋那么重要,却也是席面上必不可少的盛食器,而且使用更加普遍。豆通常成偶数组合,专用于盛置各种辅助性菜肴或腌菜、肉酱之类。由于这类食品名目甚杂,故贵族们宴饮时用豆数量非常多。本报综合